درسٌ مُستفاد: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

على عكس جميع المشاركين في هذه المبادرة، لم تصلني دعوة من الإدارة! فأتيت لأشارك من تلقاء نفسي.*

لم أكن لأفعل ذلك قبل 2020، حيث أدمنت الاعتداد بنفسي ومنح أفعالي قيمةً مبالغ فيها، وأعتقدت أن العالم سيتبعثر إلى أجزاء صغيرة إن حرمته من إبداعاتي. ولصدمتي، أصبح العالم يموج من حولي بالفعل، كما لو أن أحدهم وضع مفكًا في تروس الحياة.

إنما لسببٍ مختلف!

الموت: مانح الطمأنينة المُطلقة

لنكن واقعيين، لا يمكن لأحد أن يُنكر تعاملنا مع الموت باستخفاف! فبعد مغادرتنا عزاء أحد المقربين، يندثر الخوف من الموت -واحتمالية أن نكون مكان المتوفَى قريبًا- بمجرد وصولنا إلى منازلنا (أو بعد يومٍ على الأكثر).

ولهذا ذُهلنا أمام سرعة الجائحة الرهيبة في حصد الأرواح، ومن استخفّ بالفيروس المستجدّ.. ندم أشدّ الندم.

وهكذا تحوّل الذهول إلى رعب! بل تحولت حياتنا بأسرها إلى فيلم رعب لا يكاد ينتهي. وإن كان لا يخفى على أحد مظاهر إغلاق الحدود والحظر الكلي والجزئي وتوصيات وزارة الصحة عن أهمية التباعد الاجتماعي.. وغيرها. إنما ربما غفل البعض -مجددًا- عن الموت الذي يتجوّل بيننا بحريّة مطلقة.

إن كنت متابعًا لمدونتي، فلا شكّ أنك قرأت: هل من طريقة تساعدنا على مواجهة الموت باطمئنان؟ ورغم طول الموضوع وصعوبة ألفاظه، لكنني أصررت على ترجمته لأنه لمس روحي على نحوٍ عجيب. لطالما كانت علاقتي بالموت معقدة -أخشاه وأتمناه في آنٍ معًا- وأردت طريقة لتقبّله كمُتمم للحياة، فجاءت التدوينة المذكورة كتلبية وافية لمطلبي.

لا يحتاج المرء حتى إلى خوض هذه التجارب شخصيًا للاستفادة منها. لاحظ عدد من الباحثين في تجربة الاقتراب من الموت تغيرات عميقة في نظرتهم الخاصة بعد لقاءاتهم مع أشخاص مروا بتجربة الاقتراب من الموت. كما لاحظ أحد الباحثين البارزين أن مجرد الاستماع أو القراءة عن تجارب الاقتراب من الموت يمكن أن يكون له تأثير عميق، حيث يعمل بمثابة “فيروس حميد” يمكن أن يؤدي إلى تغييرات كبيرة في روحانية الشخص وتقديره لكلٍ من الحياة والموت.

القرآن الكريم كملجئ أمين

كأي شخص في هذا العالم، تعرّض إيماني بالدين لهزّات عنيفة، وأرّقتني الاسئلة الوجودية ليالٍ طويلة، وخلال تلك الفترات، تباينت علاقتي مع القرآن الكريم، فتارةً هجرته وتارةً استنجدت به. في النهاية، استقرّت علاقتنا باعتباري له: بوصلة شخصية استرشد بها في محطات حياتي.

لذلك، كان أول ما فعلته عندما هاج العالم وماج هو إمساكي المصحف وسؤاله بشكل شخصي: ما قولك بعالم اليوم؟فجاءت الإجابة ضمن الآية الكريمة التي عنونت بها المقال (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا)

تسائلت: ماذا تُراه يقصد؟ وكيف يُمكنني إسقاط الآية -التي تتحدث عن حال يوم القيامة- على حالنا اليوم؟

لأفهم أكثر، تجولت في واقعي باحثًا عن مفتاح اللغز، وأول ما فكرت به: عندما تريد أن تُثبت كفاءتك لصاحب مشروع، فأول ما تتقدم به: قائمة بنماذج أعمالك، بالإضافة إلى شهادات عملاء سابقين. أليس كذلك؟

لكن ماذا لو أمتنع صاحب المشروع عن قبول (شهادات عملائك السابقين)، مطالبًا برؤية عملك وحده؟

ربما تسأله عن السبب، فيقول: لأن استخدامك لتلك الشهادات يهدف لإرضاء غرورك أو للتعويض عن نقص ثقتك بنفسك.

وهذا ما كان يحدث بالضبط حين كنت أسعى لنيل الإطراء ممن حولي، ولمّا جاءت الجائحة، وانشغل كلٌ بشأنه الخاص، أصبحت وحيدًا.. فلم يتبقى أمامي سوى تقديم أفضل أعمالي. لكن لِمن؟

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

لنفسي بالتأكيد! فقد تعلمت ألا أحد سيُلقي بالًا لما أفعله، فأوقفت عدّاد الزيارات في مدونتي، وتخليت عن البنرات الإعلانية التي كنت أضعها، وأصبح هدفي الوحيد: تقديم الفائدة للعالم دون انتظار نتيجة.

[بالمناسبة، هل ثمّة جائزة؟]

*) إحقاقًا للحق: حفظت الجملة (المُغمّقة) كمسودة، فجاءني الردّ التالي:

مرحباً طارق.

أعجبتني وسيلة التواصل الجديدة هنا 🙂

شارك شارك يا رجل.

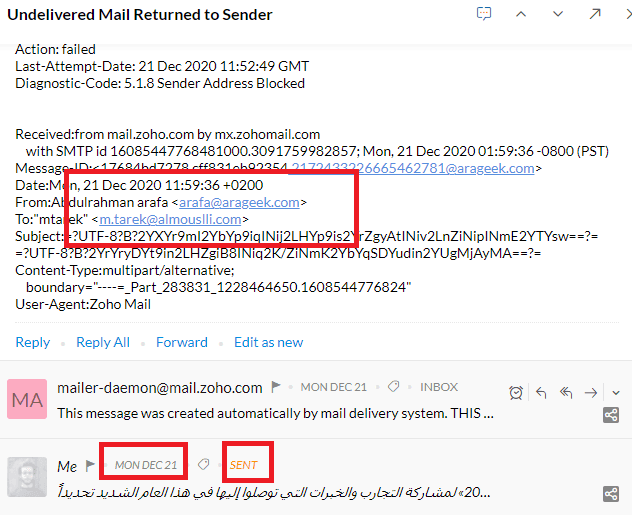

عموماً، أرسلت رسالة لك منذ زمن كما هو موضح في الصورة. لكن هناك مشكلة في الايميل لا أعرف لماذا.

نحن بالانتظار.

وبالنسبة للجوائز، للأسف لا يوجد.