رسالة تنوب عن لساني!

— الرسائل أيضًا

أدسّ فيها زهور اللوتس و جوعي

و أوزّعها على بريد العالم

فيرسلون لي في طرد مضمون

قنبلة ناعمة

تنسفني، و أموت.رياض الصالح الحسين

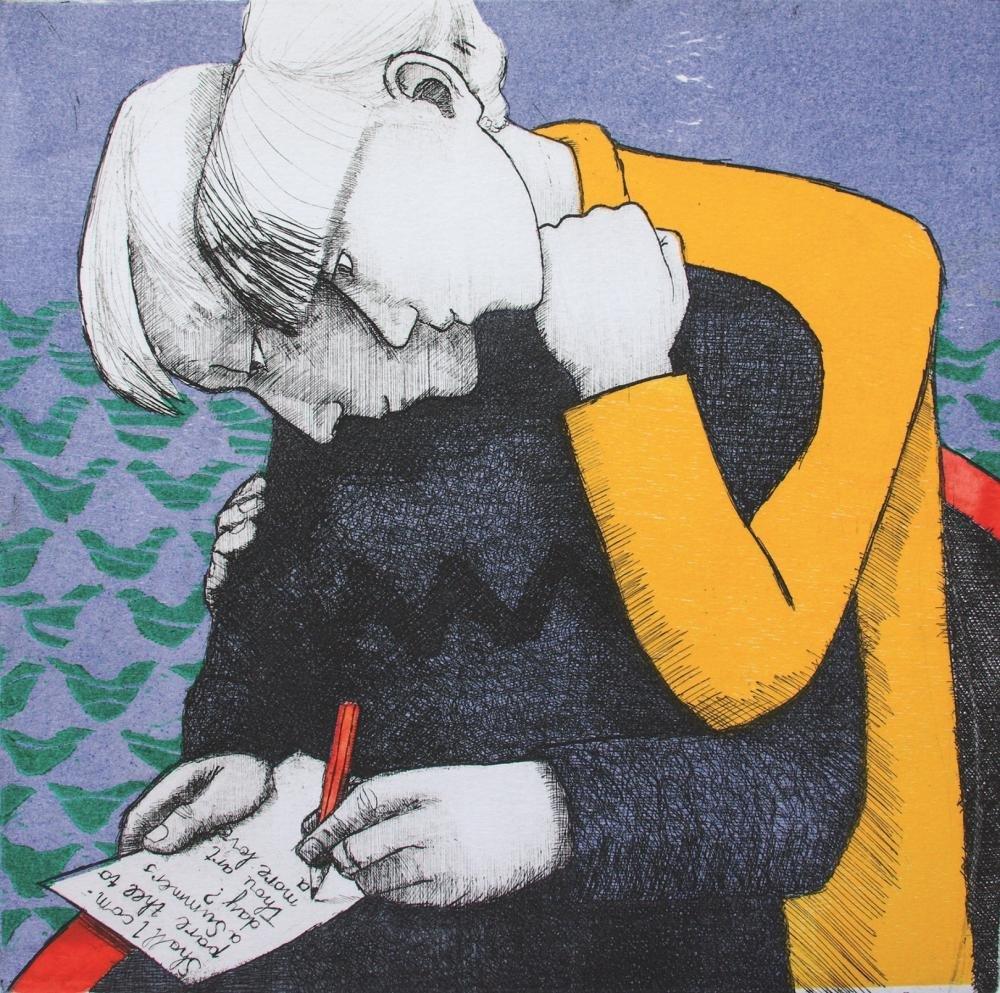

أعتقد بأن الرسائل الأدبية كانت بمثابة البئر الارتوازي للمشاعر المختزنة، فالمرء من خلالها -لا سيما كاتبها- يعبّر عن غربته، شوقه، ألمه، جهاده وهو يذود عن وطنه بأنامل ملطخة بالبارود. يعبّر عن تذمراته حيال المهانة والظلم الذي وقع عليه وهو من خلف القضبان الصدئة أسوة بناظم حكمتْ أو أوسكار وايلد. والأهم من ذلك كله اعترافاته، التي لا يقوى أحياناً لسانه على لفظها حضورياً، وإن لفظها لكانت مقتضبة، لا تعبر عن كافة المكنونات المختزنة.

فالرسالة هي أحد صور الاستحضار الجوهري المتحرر من القيود السائدة، كالخجل والتربية الجلفة المتحرجة من إبداء العواطف. وأي كانت هي الموانع الكابحة للكلمات اللفظية، فآليات التعبير عنها متعددة والرسالة هي أحد تلك الآليات القليلة. أما المتلقي فقد لخصت مشاعره الكاتبة ليز كارپينتير عندما قالت: كم خسرنا حين توقفنا عن كتابة الرسائل، لا يمكنك إعادة قراءة مكالمة هاتفية!

ما تحاول ليز إيصاله هو أن المشاعر المكتوبة -لا سيما الورقية- قابلة للفرزنة (التجميد) وهذا ما يجعلها عصية على الاهتراء العاطفي، فهي مجسم مستطيل أشبه بنافذة تطل على ماضٍ مضيء ومجلو، نستجير به من فظاظة الواقع وهوان العشرة ووحش النسيان الأشبه بفاه يلوك ذكرياتنا كلقمة مستساغة. فالمشاعر جوهرة مخلوقة بتفرد، خفوتها مرهون بسطوع ذكراها. لا سيما الرسائل ذات الطابع الشاعري والتي وإن كانت مبتذلة يبقى أثرها عظيم على نفس المتلقي.

ومع أن كتابة الرسائل فعل عاطفي ثنائي النشاط إلا أنها في أحد الخانات قد تكون بمثابة أحبك غير المردودة للفرد الخجول العاجز عن النطق بها بلسانه. وقد تكون مؤسفة على المتهور بارتجاله، المدفوع بالمبادرة التي يظن بأنها ستكفيه حرج المواجهة.

فهي لا تجبر المتلقي المصدوم من إنثيال ما في فؤاد المُرْسِل من مشاعر على كتابة ردّ يروي به لهفته ويطفئ ما في قلبه من اتقاد، ما يجعل الندم حاضراً بشكل مضاعف لدى المُرْسِل. وفي ذلك قالتْ غادة السمان: ليت الرسائل التي نرسلها في لحظة ضعف، تضل الطريق ولا تصل أبداً. ولا أعلم إن كانت رسائل غسان هي المعنية بهذه الجملة، أم أنها قيلت قبيل نشر بوح قلمه المتذلل ببلاغة بفعل حبه لها. مع ذلك يبقى للرسالة قيمة وإن لم تلاقِ سوى الصد أو التجاهل كما يتضح بحالة الأخير.

وفي الحديث -أعلاه- توطئة غير متشعبة لهذا اللون الأدبي المندثر بعالم المراسلات العاطفية لتجربة خضتها في كتابة الرسائل بالإنابة. كانت تجربة سينمائية لحدٍ كبير وذلك لعدم إيجاد من خاض بقلمه نفس التجربة على أرض الواقع وفقاً لمحيطي الصغير، فغيابها جعلني بالبداية أتوجس ريبة من سلوك درب التأويل الزائف أو مجابهة الانعكاس الداخلي لعاطفة نُبّشت بفضل ابتذال القصص الإنسانية المتشابهة مع تجاربنا السابقة، وهذا محفز إيحائي خطير لمشاعر قد لا تكون موجودة إلا بي أنا. أما السينما فقد شجعتني على المجازفة بتبيان عواطف المُرسل من خلال تلمّس التفاصيل التي يحفظها عن الطرف المُرسل إليه. وأقصد بذلك شخصية ثيودور من فيلم Her وشخصية الدكتور دون شيرلي من الفيلم الأوسكاري Green Book حين ساهم بشاعريته على إثارة قريحة سائقه المُستأجر، ليعوض برسائله غيابه الذي دام لشهرين متواصلين على الطريق، مطعماً زوجته بكلمات شكسبيرية تزيد من ولع اشتياقها إليه.

أما أنا وباعتقادي لم أكن في هذه التجربة سوى مترجم لتلعثم العاطفة، لأصدقاء أعرف القليل منهم وعنهم أما الأغلبية فقد كانوا مجهولي الهوية. وقد اتفقت معهم مسبقاً على شرط النشر لكون النشاط هنا ليس ربحياً بقدر ما كان انسانياً بالمقام الأول. وسط غياب تام لساعي البريد ولحمام الزاجل والغياب الأكثر وجعاً كان للورق الذي أعتدنا تخيله وهو مطوي على زهرة ليلكية ذابلة التصقت رفاتها به.

وفي الختام أشارككم أدناه ببعض الرسائل التي كلفت وشُرِفت بكتابتها. مع تحفظي على الكثير منها.