دعوا الأبطال يموتون

ما المعنى من عدم موت القلب الشجاع؟ ما معنى أن يعيش ميل غيبسون في فيلمه الشهير وينجو من محكمة الملك، ولا يهوي النصل على عنقه فتسقط تلك الخرقة البالية مُعلنةً النهاية؟ ما معنى أن يعيش بعدها ويتزوّج حبيبته الرقيقة وينجب أطفالًا، يتطاولون أمام عينيه ليصبحوا قرودًا، أما هو، فيكبر ويكبر ويكبر. البروستات تتضخم، السكري يظهر، الرماتيزوم يهدّ المفاصل، الضغط يصبح سيد اللعبة، وتطول القائمة وتطول.

ثمّ ماذا؟ يموت على سريره عاديًا!

لا، لا يجب لهذا أن يحدث. هو بطل. لذلك يجب أن يموت حزينًا، يموت مُضحيًا، يموت في ثيابه، يموت عاريًا، يموت بين يديها، أو يموت بدونها، المهم ألا يموت بعدما عاش معها. يموت وهو حالم، أو يموت على طريق التحقيق. ليس مُتطلّعًا نحو غدٍ أفضل، بل في سبيل كل الأشياء التي كان يحبها.

ينتزع الجلاد أحشاء البطل، في محاولة كئيبة للضغط عليه كي يرضخ لرحمة الملك. ينتزع من هنا، يحفر من هناك، يحرك من طرف آخر، يضرب في مكان ما. والنتيجة هي هي.

ثم ماذا؟! ثمّ إن السجين الحزين يُريد أن ينطق بكلمة يا أيها الملأ فاسمعون. هل هي الرحمة؟ هل يتنازل السجين البطل في لحظته الأخيرة مُتخليًا عن كل المبادئ التي عاش لأجلها؟

أتعلمون، أنا من الذين يحبون فريدريك نيتشه لأسباب عديدة أبرزها أنّه إنسان صريح ويعيش على مبدأ إلى اللحظة الأخيرة في حياته. فغالبية أولئك المفكرين والمتفلسفين عندما يطرق الموت أبوابهم ويأتي هادم اللذات إلى العتبات، نجدهم يَجبنون، ينسحبون، ويتراجعون، وفلسفة عمرها بنفس أعمارهم عاشوا من أجلها، تصبح في لحظة هباءً منثورا، والسبب هو نفسه، غريزة الإنسان الأصيلة، الخوف. فتفنى بذلك معهم ما قد وهبوا حياتهم من أجلها.

لكن نيتشه، ماذا قال؟!

خذيهم يا أختي، أبعديهم عني. لا أريدهم أن يثرثروا فوقي في اللحظة التي لا استطيع بها الدفاع عن نفسي. حتى في لحظته الأخيرة كان مُصرًا. لم يخيفه شيء. لماذا ياترى؟ لأنه عاش حياةً وفق مبدأ مُبرر. ومن يعش تلك الحياة لن يتغير مهما تبدلت الظروف والأزمنة والأمكنة وكل مسميات فيزياء نيوتن وآينشتاين والكم.

الحياة المُبررة، أرفع رتبة قد تصل إليها من العيش. وأصدقها.

أن تصرف عمرك وأنت قانع بما تفعل، عندما تصل كل التراكمات النفسية والفكرية والاجتماعية إلى النقطة نفسها، فترضى. ليس ذلك الرضا الخانع الذي لطالما ابتذلوه في الأقوال والأفعال، لا هذا نوع آخر من الرضا والقناعة. رضا التراكم الهادئ، رضا أنك بذلت ما استطعت وهذا ما وصلت إليه.

الحياة المُبررة، الرحلة الطويلة. الآن في لحظتي الأخيرة تُريدني أن أتخلى عن كل شيء وأهدمه لقاء اطمئنان شعوري سريع؟ لا لا، وإن فعلت سأكون حينها غير أصيل بكل الأفكار التي عشنا من أجلها. ليسَ الأفكار فقط بل كل شيء حتى. صخب الأصدقاء، رائحة الأم، ودفء الآب، كلها سنشعر بالخيانة تجاهها.

البطل نيتشه لم يتنازل في لحظاته الأخيرة.

ثم ماذا؟! يا أختي أطرديهم من هنا، لا أريدهم أن يكونوا عندما لا أستطيع الدفاع عن نفسي. بقيَ إلى النهاية ثابتًا، لا خنوعًا ولا عنادًا، بل لأنه أصيل عاش وفق مبادئ مُبررة لهُ لا تتغير بتغير الظروف أبدًا. البطل الشجاع أيضًا فعلها، رغم المعول الذي يحفر في صميمه إلا أنه غير مؤلم، بدون أي أثر. ينظر إلى السماء، فيزول كل شيء ويضمحل.

السجين لديه كلمة، يجمع بقايا فتات حياته المتهالكة المتعبة من هنا وهناك، يُريد أن ينطق، يا أيها الملأ أنصتوا، أيها الملأ اسمعون، الآن سيخسر البطل حتمًا، وينتصر الملك. الرحمة للسجين، والغفران للملك، وتنتهي معادلة الصراع التي بدأت منذ فجر التاريخ وما زالت.

تخرج بعدها كلمة حرية بدلًا من الرحمة لتشقّ الصمت فيذهل من كانوا ينصوتون. يُغمض عينيه الملك مُعلنا الخسارة، يرفع السيّاف معوله عاليًا بأنّ لحظة الأعدام ها قد حانت، يصمت الحاضرون، يتباطئ الزمن، يهوي النصل ببطئ، ثم ببطئ أكثر، ثم ببطئ… تظهر ملامح حبيبته الحسناء الرقيقة من بين الحضور، تبتسم له، فيعلم أنه ذاهب إليها، وأن ما فعله هو الصواب. يبتاطئ الزمن أكثر، وتتسارع فكرة لتثبت مكانها غصبًا رغم أنوف الجميع، وهي أن معنى الحياة يكمن في أن تعيش نحو مبدأ مُبرر قد تقضي من أجله، أن تعيش حياةً لا يمكن أن تندم عليها أبدًا لأن كل تراكماتك بشتى أنواعها تصب فيها.

فناء الإنسان في سبيل مبادئ مُبررة يحتّم بشكل قطعي أبدية المعنى. يجوّهر الصُلب، يقوّلبه ضمن ماسة نبيلة بعيدة المنال.

لم أعتد أن أحب هذا النوع من الحديث الشعوري الذي يستثير شجون الإنسان، لكني أجد أحيانًا نفسي مُجبرًا لفعل ذلك، للوصول إلى أشياء مركزية في دواخلنا، أشياء واضحة جدًا لكنها صعبة الوصف، معقدة عند تحويلها لكلمات. لا يوجد سبب يقع بجانبها، هي كذلك، مُبرهنة بدون شيء! هي كعدم الاكتمال لكورت غودل صحيحة لكن من المستحيل اثباتها، كميكانيكا الكم تشعّ أحيانًا بدون سبب فجأة! هي كذلك. هي كذلك!

أتعلمون، يُقال أنّ الأم بعد وفاتها، لو عادت إلى الحياة ورأت كيف يعيش أطفالها بعد وفاتها لماتت مرة أخرى من شدة الألم. من شدة وجع استمرارية الحياة بدونها وكأنها لم تكن موجودة، من معرفة أن الإنسان ليس إلا عبارة عن «وصف» لفترة زمنية تُعاش ضمن نطاق بيولوجي لأحد العضويات ليس إلا.

ماذا يحدث بعد أن يموتون؟ يحزن ذاك كثيرًا، وتبكي تلك أيضًا، ثم يحدث نفس الأمر لكن بوتيرة أقل. ثم أقل، ثم أقل، بعدها يعتاد. تظهر المشاكل، أين هي التركة وورثة المرحوم؟ تبدأ المشاكل بالتفاقم، يترك الأخ أخيه في سبيل حفنة أموال. يختفي الذي مات، تضمحل التي ماتت.

ثم ماذا؟ ثمّ إنك تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر، ككنيسة مهجورة تنسى، كحب عابر، أو وردة في الثلج مرمية على قارعة الطريق كما قال درويش، إنك تنسى يا أيها العزيز، تنسين يا أيتها العزيزة.

حتى على نطاق الجامعة تجد نفس الدائرة الكئيبة. من الابتدائي إلى الأساسي، يذهب عندها بعض من أصدقائك الأوغاد المخضرمين في الكسل فترتاح منهم، ثم تجد أنك محاط بالكثير من الجيدين فتشعر بالملل! فأصدقاء السوء هم دائمًا أوفياء إن أردت خبرة الأيام وليس كلام المتفلسفين. تصل للثانوية، تنظر للخلف، تجد أن جميع اصدقائك قد رحلوا، تبني بيتًا من جديد، الكثير من الأعمدة المخلصين الجدد حولي الآن حتمًا هؤلاء مختلفون. تصل إلى الجامعة، يسقط البيت مُجددًا، تسقط معظم تلك الأعمدة ويتآكل مَن بقيَ منها.

تدخل للجامعة، تقرر أن تبني قصرًا! الآن أنت أكبر، الآن أنت أنضج، قريبًا ستحمل شهادة جامعية وسيُسبق اسمك بلقب ما، ربما «دال نقطة» أو «ميم نقطة» أو «ارش نقطة» أو حتى «الخاء نقطة». بالمناسبة، الخاء نقطة تصلح للجميع، البعض يحملون دكتوراة في مجال ما إلا إني أحب تسميتهم بالخاء نقطة لسبب ما نناقشه لاحقًا. لا بد أن يكون الوضع مختلف هنا، لا بد أن يكون كذلك. ثم ماذا؟! يُنسف ذلك القصر من جديد! يرحلون جميعهم ولا يبقَ سوى ذلك الأسى الغريب، الأسى الذي لا يعرفه سوا كنّاسو المسارح بعد انتهاء سيمفونية عملاقة لا يدرون شيئَا عن كنهها وكنه من أدّاها!

شهادة ماجستير؟ مُمل، فعلها الملايين قبلك. إذن شهادة دكتوراة؟ مُمل أيضًا فعلها عشرات الآلاف. إذن ثم ماذا؟! ماذا تريد من كل هذا؟ لا شيء، هو مجرد طريق مرسوم يجب أن تمشي عليه، طريق لا يكسب معناه إلا عندما تمشي عليه أنت في نقطة معينة ثابتة على محاور الزمان والمكان الخاصة بك وحدك أيضًا! مساحة خاصة بك ومؤقت مضبوط على مواعيدك فقط! الملايين قد مشوا، الملايين قد وطئوا منصات المجد فيه حتى إلا أنه يبقى طريقًا مرسومًا، يبقى شيئًا ليس بالجديد، ويندرج تحت مفهوم «سنة الكون» التي يجب أن تفعلها. السنة التي تحولت إلى صندوق أسود يرمي فيها الناس كل شيء يفعلونه ولا يدرون له سببًا، فقط لأن الكل يفعل والكل يمشي.

الاختلاف فقط في الأزمنة والأمكنة، أسماء الأشخاص، رائحة ثيابهم، وبنوك الأحلام التي كانوا يملكونها ويتصوّرونها عن حياتهم الواجب أن يعيشوها، الأحلام التي وأدت في مهدها، الأحلام التي أصبحوا هم أنفسهم يضحكون عليها بعد تقادم السنوات، فالقضايا الطويلة تسقط بتقادم السنون كما نعلم، ولعل الأحلام كذلك.

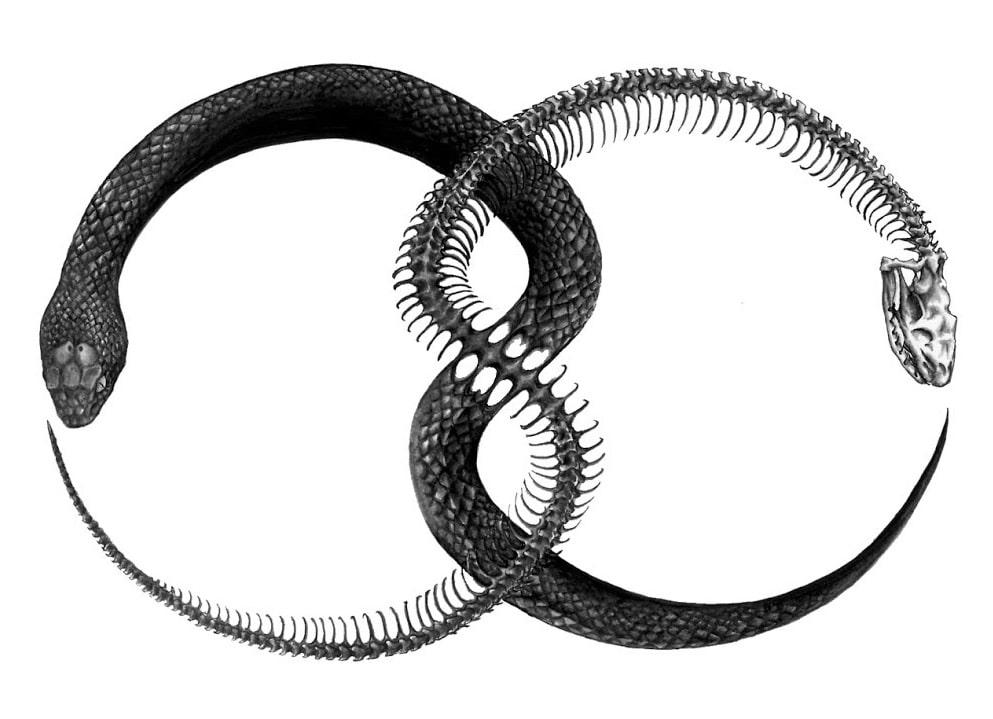

كل هذا يقود للحديث عن فكرة لطالما داعبت مخيلة الكثير من الفلاسفة، وأبرزهم نيتشه، حتى أنك لتجد ريحها أيضًا في بعض النماذج الرياضيّة التي تفسّر الكون وإتيانه. وهي فكرة ونظرية العود الأبدي. دائرية الحياة، دائرية التاريخ، دائرية الحضارة، دائرية ثنائية السعادة والألم، دائرية كل شيء، الدائرية التي لا تحتم المشي نحو خط مستقيم مُتجدّد، بل القدوم للسابق، والرجوع للتالي، دائرية تقتضي عدم وجود نقطة تعيين للبداية، ولا نقطة إيقاف للنهاية.

ليس هناك بداية، ولربما ليس هناك نهاية وهو ما يعرف بالسرمدية. وكل ما يحدث وحدث وسيحدث ماهو إلا تصريحات توضيحية لمفاهيم فيزيائية كالزمان والمكان والطول والعرض، التي يفهمها عقل الإنسان، عقل الإنسان المتكيّف فقط كي تبقى! هل تعلم أو هل تسائلت يومًا عن عقلك؟ هل تعلم أنّ هذا السلاح الأخير لديك هو نفسه وسيلة تكيّف الإنسان. أي أنه الأداة التي أبقتها الطبيعة فيك لأنه يخدم أغراضها التكيفيّة في الإنسان. لذلك تجده يتبع السلوك اللاعقلاني في معظم سلوكاته، وهذا مهم لكي تستمر وتبقى، أي أن العقل وجد فقط كي تمارس اللاعقل ضمن نطاق العقل!

عقلك تم ابقاءه لأنه متكيّف، هو كالحبر لدى الاخطبوط، وكطول الرقبة عند الزرافة، والسرعة بالنسبة للفهد، وحدّة البصر بالنسبة للصقر، والعقل الإنساني كذلك، هو الأمل الأخير في نجاة النوع. المعالج الصغير من أجل إصدار الأوامر بنهج السلوك الغير عاقل كي تبقى.

مُضحك أنّ الإنسان كان يعتقد أنّه مميز ضمن هذا الكوكب، وهو إن حاول تخطّي الغلاف الجوي فقط لتم شويه خلال أجزاء من الثانية. وهو يعيش على يابسة لا تشكل سوى 29% من قشرة كوكب الأرض فقط. ليس كله حتى إنما القشرة فقط، وحتى هي نفسها ليست ملكه، 71% منها ماء مالح، أي أنه لا يستطيع شربه! ثم يعتقد أنه مميز!

ثم ماذا؟! ثمّ إن الإنسان يا عزيزي كائن مأفون مغرور لا يدرك حجم نفسه. وأهميته الكونية لا تعادل حتى الرقم الـ 20 بعد الفاصلة الصفرية.

شططنا كثيرًا وأبتعدنا كما عادتي، إلا أن المعنى يدور حول النقطة نفسها، نقطة البطل مطأطأ الرأس. البطل الذي يكسر الدوائر المغلقة ويقرر مخالفة طريق العود الأبدي! هو لا يريد أن يعود، هو يريد أن يستمر، ثم يرقد بسلام. فأحيانًا كثيرة لا يوجد أجمل من الفناء، النهاية التي تعطي للحياة معنى، فما معنى السعادة دون أن أحس بالألم؟ وما معنى الخير لو لم أجرّب الشر؟ وعلى مثيلها نصل، لا معنى للحياة إن لم نفنى، الفناء هو الشيء الوحيد الذي بإمكانه أن يعطي لحياتك معنى قيّم. غير ذلك، ما هي إلا فلسفات لمداعبة غريزة الخوف الأصيلة في الإنسان واستغلال ما يمكن استغلاله تحت عديد من المسميات.

ثم ماذا أخيرًا؟!

ثم يهوي ذلك النصل على عنقه المُدجج بالعروق، ترتخي قبضتهُ المُتعبة، تسقط تلك الخرقة البيضاء البالية، ينتهي المشهد. يموت البطل، ومن ثمّ يفنى… لكن في تلك اللحظة تحديدًا يتخلّد المعنى ويوضع ضمن إطار الأبدية!

كان بإمكانه أن يعيش، وأن يكبر ويكبر ويكبر. لكن لكل شيء ضريبة، ومتى يُطلب شيئًا كبيرًا، لا بد من الاستعداد لدفع الأثمان المستحقة. لم يطلب أحد من هؤلاء الأبطال الحزانى السعادة، كان كل ما أرادوه الجرعة الأخف من الألم. فدعوهم يموتون، دعوا البطل يسقط وتستقبله الأرض الفلاة، وترتخي قبضة يده شيئًا فشيء… ويزول النبض، وتتلاشي آخر قطرات الدماء، وينتهي…

البطل الحقيقي لا يعيش، البطل يجب أن يموت، البطل الذي يبقى حيًا هو بطل تلفزيوني وليسَ بطلًا حقيقيًا.

الشجاع يموت على الأرض ويسقط، إلا أنه في تلك اللحظة التي يسقط بها، يحيا في الداخل! يحتل قطعة ويستوطنها ويصبح من المستحيل أن نستطيع إخراجه منها. يبقى بها للأبد، ويعيش ليس لحلقة عَود أبدي مُفرغة، بل في تمادي خطي مُستمر نحو اللانهاية.

اللانهاية الوحيدة التي لا يمكن مُقاربتها أبدًا… هناك، يبقى البطل. ويبقى!